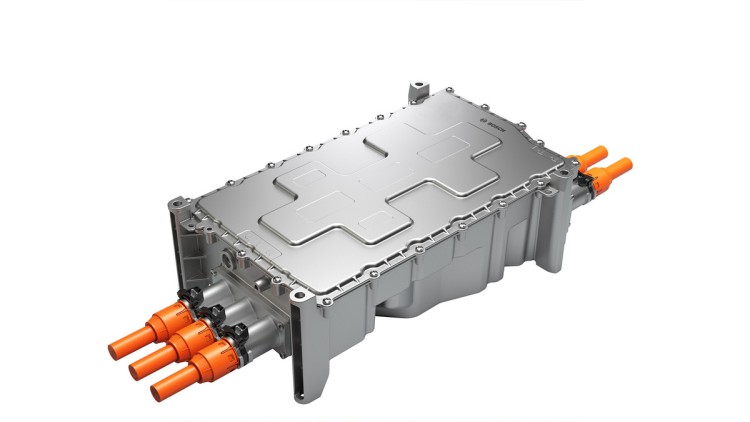

Ohne ihn läuft bei modernen Elektroautos buchstäblich nichts. Der Wechselrichter, auch „Inverter“ genannt, ist das Herzstück der für den E-Antrieb benötigten Leistungselektronik. Seine Aufgabe ist einfach, aber entscheidend: Er verwandelt den im Akku gespeicherten Gleichstrom (DC) in Wechselstrom (AC), mit dem der Elektromotor betrieben wird. Er ist somit unverzichtbar, um stille Batterieenergie in kraftvolle, drehmomentreiche Bewegungsenergie umzuwandeln.

Doch der Wechselrichter kann noch mehr: Beim Bremsen arbeitet er in umgekehrter Richtung und wandelt den vom Motor erzeugten Wechselstrom wieder in Gleichstrom um, um den Akku aufzuladen und damit Antriebssysteme effizienter zu machen. Dieses Prinzip wird in der Welt der Mobilität als Rekuperation bezeichnet. Auch beim externen Laden spielen Wechselrichter eine wichtige Rolle. Wird ein Fahrzeug an eine Wechselstrom-Ladesäule angeschlossen, übernimmt der sogenannte Onboard-Lader mithilfe eines Inverters die Umwandlung des Wechselstroms in die für den Akku benötigte Gleichspannung. Bei DC-Schnellladesäulen hingegen fließt der Gleichstrom direkt in die Batterie und der Inverter bleibt außen vor.

E-Autos: Mindestens zwei Wechselrichter

Die meisten E-Autos verfügen daher über mindestens zwei Wechselrichter: einen Hauptinverter für den Antrieb und einen weiteren im Onboard-Lader. Häufig kommen zudem kleinere Inverter für Nebenaggregate wie den Klimakompressor hinzu, die nach demselben Prinzip arbeiten. Technisch gesehen sind diese, ebenso wie die Antriebs- und Lade-Inverter, getrennte Systeme, die zwar auf ähnlichen Grundlagen beruhen, jedoch unterschiedliche Aufgaben erfüllen.

In neueren E-Fahrzeugen beginnen diese Grenzen jedoch zu verschwimmen. Hersteller erproben integrierte Leistungsmodule, in denen Wechselrichter, DC/DC-Wandler und Lader zu einer kompakten Einheit zusammengefasst sind. Diese Bauweise spart Platz, Gewicht und Kosten. Außerdem übernehmen Wechselrichter in neueren E-Autos auch neue Funktionen. So können bidirektional ausgelegte Systeme nicht nur Energie aufnehmen, sondern auch wieder abgeben. Beim sogenannten bidirektionalen Laden ("Vehicle-to-Grid" oder "Vehicle-to-Home") fungiert der Wechselrichter als Bindeglied zwischen Fahrzeug und Stromnetz. In dieser Funktion ist es möglich, Energie aus der Fahrzeugbatterie ins Hausnetz oder in ein Smart Grid zurückzuspeisen. Dank dieser Fähigkeit dürfte dem Wechselrichter künftig eine Schlüsselrolle in der Energieverteilung und Netzstabilisierung und somit auch für die Energiewende zukommen.

Technik verstehen - Vom Elektroantrieb zum Scheinwerfer

Bildergalerie

Bildergalerie

Das technische Grundprinzip des Wechselrichters ist deutlich älter als das Elektroauto. Bereits im späten 19. Jahrhundert suchten Ingenieure nach Möglichkeiten, Gleichstrom in Wechselstrom umzuwandeln – damals meist mechanisch mit rotierenden Umformern und Kommutatoren. In den 1920er- und 1930er-Jahren kamen erste elektronische Schaltungen ohne bewegliche Teile auf. Den entscheidenden Fortschritt brachte schließlich die Entwicklung der Leistungselektronik ab den 1950er-Jahren. Mit Dioden, Thyristoren und später IGBTs (Insulated Gate Bipolar Transistors) ließ sich Strom präzise steuern und nahezu verlustfrei schalten.

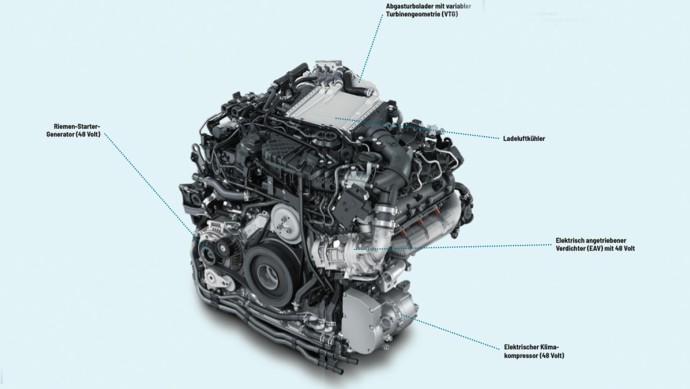

In Fahrzeugen spielte der Wechselrichter zunächst keine Rolle. Über Jahrzehnte dominierten 12-Volt-Gleichstromsysteme, bei denen Lichtmaschine, Batterie und Bordnetz klar definiert waren. Erst mit der Hybridisierung in den 1990er-Jahren wurde das Bauteil vor allem innerhalb des Antriebssystems relevant. Der erste Toyota Prius von 1997 nutzte bereits einen Akkumulator mit einer Hochvoltspannung von 273 Volt. Zentraler Bestandteil der Leistungselektronik des Antriebs wurde der Inverter, der Gleichstrom in Wechselstrom und Wechselstrom in Gleichstrom wandelt. Toyota nannte das Bauteil, das Inverter und Steuerungselektronik vereinte, Power Control Unit (PCU). Zusätzlich enthielt das Modul einen DC/DC-Wandler, der die Hochvoltspannung auf das 12-Volt-Bordnetz.

Auch interessant:

- Wie funktioniert eigentlich: Die Zapfpistole

- Wie funktioniert eigentlich: Die Hupe

- Wie funktioniert eigentlich: Die Drosselklappe

Heute steckt im Wechselrichter modernste Hochtechnologie. In der Regel teilt er sich das Gehäuse mit Motor und Getriebe, arbeitet mit Schaltfrequenzen von mehreren Kilohertz und bewältigt dabei enorme Ströme und Spannungen. Bei Premium-Elektroautos wie etwa dem Lucid Air sind die Antriebsarchitekturen sogar auf Spannungen von über 900 Volt ausgelegt. Moderne Halbleitermaterialien wie Siliziumkarbid (SiC) ermöglichen kompaktere Bauformen, eine geringere Wärmeentwicklung und höhere Wirkungsgrade. Der Wechselrichter steuert präzise, wie stark der Motor beschleunigt, rekuperiert und wie effizient Energie genutzt wird.

Dabei steht die Karriere des Wechselrichters im Automobilbau – und weit darüber hinaus – erst am Anfang. Als zentrale Schaltstelle zwischen Batterie, Motor und Stromnetz hat er sich in der Mobilitätswelt bereits fest etabliert und den Wandel hin zu nachhaltiger Antriebstechnik entscheidend mitgeprägt. In Zukunft könnte er sogar eine Schlüsselrolle bei der Energiewende übernehmen.