Wer heute in einen sportlich abgestimmten Pkw oder ein hochwertiges Premiumfahrzeug steigt, fährt mit hoher Wahrscheinlichkeit auf einer Doppelquerlenkerachse. Die Kinematik dieses Fahrwerks gilt als präzise und dynamikaffin. Sie ist also hochmodern und zugleich ein Klassiker des Automobilbaus. Die Grundidee dieser Achsenkonstruktion existiert fast so lange wie das Auto selbst.

Bereits in den 1920er-Jahren experimentierten Fahrzeughersteller mit voneinander unabhängigen Radaufhängungen, die sich im Gegensatz zur damals üblichen Starrachse einzeln bewegen konnten. Als Pionier gilt der US-amerikanische Konzern General Motors: Ab 1934 kam in Modellen der Marke Cadillac die sogenannte "Short-Long-Arm"-Vorderachse (SLA) zum Einsatz. Diese Achse setzte auf zwei übereinander angeordneten Querlenkern unterschiedlicher Länge und entspricht damit dem Prinzip der Doppelquerlenkachse. Der technologische Schritt war erheblich, denn erstmals wurden Radführung, Federung und Dämpfung in einer für Komfort und Fahrstabilität besonders vorteilhaften Weise kontrolliert.

Doppelquerlenkerachse: Größere Verbreitung

Mit dem wachsenden Tempo auf den Straßen und dem steigenden Anspruch an die Fahrdynamik fand die Doppelquerlenkerachse in den folgenden Jahrzehnten eine größere Verbreitung – vor allem im Motorsport und bei sportlichen Straßenfahrzeugen. Marken wie Jaguar, Mercedes-Benz oder später Honda etablierten sie als Merkmal einer hochwertigen Fahrwerksauslegung. Dennoch blieb sie vor allem kostspieligen Baureihen vorbehalten. Im Volumenmarkt machte in der Regel die einfachere und günstigere MacPherson-Federbeinachse das Rennen.

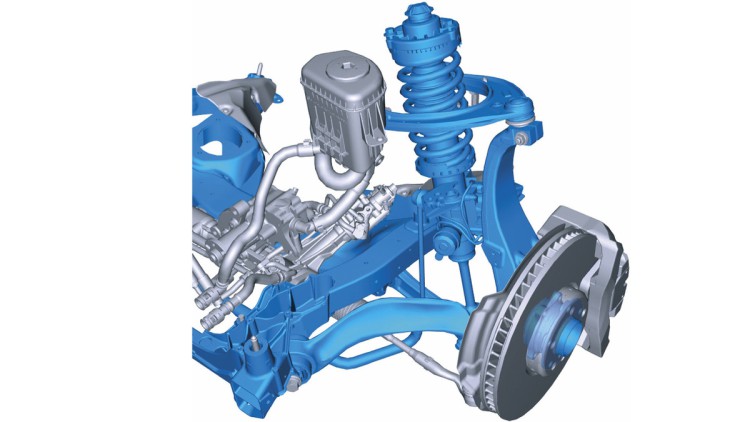

Das Konstruktionsprinzip der Doppelquerlenker-Aufhängung ist im Kern übrigens simpel: Zwei Dreieckslenker – einer unten, einer oben – verbinden Radträger und Karosserie. Zwischen dem unteren Querlenker und der Karosseriestruktur sitzen das Federbein bzw. die getrennt angeordnete Feder und der Dämpfer. Kugelgelenke erlauben die nötige Bewegungsfreiheit und ein Stabilisator mindert Wankbewegungen. Entscheidend ist die unterschiedliche Länge von oberem und unterem Querlenker. Dadurch verändert sich beim Einfedern der Sturz und somit die Neigung des Rades zur Fahrbahn.

Technik verstehen - Vom Elektroantrieb zum Scheinwerfer

Bildergalerie

Bildergalerie

Genau hier liegt der fahrdynamische Vorteil: In Kurven wirken hohe Kräfte auf das äußere Rad, denen eine leichte Negativsturzänderung entgegenwirkt, da sie dafür sorgt, die Reifenaufstandsfläche besser zu nutzen. Zugleich bleiben Lenkpräzision und Rückmeldung hoch, da sich die Radführung weitgehend unabhängig von Feder- und Dämpfungsbewegungen steuern lässt. Hersteller sprechen in diesem Zusammenhang gerne von "kinematischer Intelligenz".

Die Grundkonstruktion lässt sich auf verschiedene Weisen auslegen. Neben der klassischen Stahlbauweise haben sich Alukonstruktionen etabliert, die dabei helfen, ungefederte Massen zu reduzieren. In der Oberklasse finden sich aufwendige Versionen mit hydraulischen Lagern oder Zusatzlenkern, die das Ansprechverhalten und den Geräuschkomfort weiter verfeinern. Auch mehrlenkerähnliche Varianten, bei denen der obere Querlenker durch zwei kurze Einzelarme ersetzt wird, beruhen auf dem gleichen Funktionsprinzip: kontrollierte Radkinematik für bestmögliche Kraftübertragung.

Auch interessiert:

- Wie funktioniert eigentlich: Die Drosselklappe

- Wie funktioniert eigentlich: Transaxle

- Wie funktioniert eigentlich: Das Zündschloss

Die Doppelquerlenkerachse kann sowohl an der Vorder- als auch an der Hinterachse eingesetzt werden. Vorn verbessern sie das Lenkverhalten und die Rückmeldung am Lenkrad, hinten ermöglichen sie eine sehr stabile Spurführung und hohe Traktion. In manchen Sportwagen kommen rundum Doppelquerlenker zum Einsatz, um die sportlichen Ambitionen des Fahrwerks maximal zu betonen.

Trotz ihrer fahrdynamischen Talente ist diese Konstruktion nicht in jeder Hinsicht optimal. Einerseits benötigt sie Platz, insbesondere in der Breite, was eine Integration in kompakte Fahrzeugarchitekturen erschwert. Zum anderen ist sie komplexer als andere Achskonzepte. Mehr Bauteile, ein aufwendigerer Aufbau und eine anspruchsvollere Geometrie erhöhen die Kosten und das Gewicht.

MacPherson-Vorderachse

Wenn Hersteller primär Kosten- und Packagingvorteile suchen statt maximaler Fahrdynamik, setzt sich daher oftmals die MacPherson-Vorderachse durch. Auch moderne Mehrlenkerachsen an der Hinterachse können ähnliche fahrphysikalische Ziele erreichen und bieten zugleich eine gute Raumausnutzung. Dennoch bleibt die Doppelquerlenkerkonstruktion in vielen sportlichen oder hochwertigen Modellen die erste Wahl.

Mit immer schwereren und leistungsstärkeren Fahrzeugen, breiten Reifen und hohen Sicherheitsanforderungen sind präzise Radführungen wichtiger geworden. Ebenso benötigen moderne Assistenzsysteme eine stabile Fahrwerksmechanik als Grundlage für ihre Eingriffe. Dadurch gewinnt die Doppelquerlenkerachse erneut an Bedeutung. Insbesondere im Premium- und Performance-Segment sorgt sie selbst bei modernen Modellen wie dem Lamborghini Huracán, der Alfa Romeo Giulia Quadrifoglio oder dem Porsche Taycan für fahrdynamische Höhenflüge.

Apropos Taycan: Gerade für Elektroautos, die bauartbedingt ein höheres Gewicht und ein spontanes Drehmoment an die Achsen bringen, spielt die präzise Kinematik einer Doppelquerlenkerachse ihre Stärken aus. Gleichzeitig lassen sich die meist voluminösen Antriebseinheiten und Batteriepacks gut in Architekturen integrieren, die aufwendigere Achskonstruktionen erlauben. Elektromodelle wie der BMW iX, der Volvo EX90 oder der Mercedes EQE SUV haben unter anderem eine Doppelquerlenker-Aufhängung an der Vorderachse gemeinsam. Obwohl diese also keineswegs neu ist, trifft sie weiterhin den Kern moderner Fahrwerkskonzepte und dürfte auch im E-Zeitalter eine der fahrtechnisch überzeugendsten Lösungen bleiben.