Das Automobil war immer auch Experimentierfeld der Ingenieure. Kaum waren Motoren in fahrbare Kutschen integriert, stellte sich die Frage, wie sich die Kraft effizienter per Getriebe auf die Räder übertragen lässt und wie sich die nötigen Bauteile unterbringen lassen? Die naheliegende Antwort war, Motor und Getriebe zusammen im Vorderwagen zu platzieren. So entstanden die klassischen Frontmotor-Autos, die bis heute den Standard definieren. Doch früh zeigte sich, dass alternative Lösungen Vorteile bringen – sei es für eine bessere Gewichtsverteilung, für mehr Platz im Innenraum oder zur Vereinfachung der Konstruktion. Als vor allem in Hinblick auf die Gewichtsverteilung spannende Spielart gilt das Transaxle-Prinzip.

Technisch betrachtet bedeutet Transaxle nichts anderes, als Getriebe und Differenzial in einem gemeinsamen Gehäuse direkt an der Antriebsachse zu vereinen. Beim klassischen Frontmotor mit Heckantrieb läuft das so: Der Motor schickt seine Kraft über eine starre Welle nach hinten – meist in einem sogenannten Torque Tube gelagert. Diese Welle dreht sich mit Motordrehzahl, nicht mit dem bereits übersetzten Drehmoment. Dadurch kann sie schlanker und leichter ausfallen. Im Heck übernimmt dann die Transaxle-Einheit: Zuerst setzt das Schalt- oder Automatikgetriebe die Motordrehzahl in die passende Übersetzung um, anschließend verteilt das Differenzial die Kraft gleichmäßig auf die beiden Hinterräder. Weil Getriebe und Differenzial in einem Block zusammengefasst sind, spart man Gehäuse und Verbindungsteile. Die Baugruppe wird kompakter, gleichzeitig aber auch thermisch und mechanisch stärker gefordert.

Auch interessant:

- Wie funktioniert eigentlich: Der Endschalldämpfer

- Wie funktioniert eigentlich: Der Keilriemen

- Wie funktioniert eigentlich: Der Wankelmotor

Diese Idee, Getriebe und Differenzial in einem Gehäuse direkt an der Achse zu montieren, wurde früh in der Geschichte des Automobils entwickelt. Erstmals nutzte De Dion-Bouton 1898 ein solches Konzept und gilt damit als Pionier des „Transaxle“. Auch andere Hersteller erkannten die Vorzüge: Stutz in den USA entwickelte ein Heck-Transaxle, das 1912 im Bearcat debütierte. Bugatti experimentierte um 1929 beim Type 46 mit einer ähnlichen Anordnung.

Nach dem Zweiten Weltkrieg begann für die Transaxle-Bauweise eine Blütezeit. In den 1950er-Jahren sorgte sie im Lancia Aurelia für Furore: Motor vorn, Getriebe samt Kupplung und Differenzial hinten, dazu Inboard-Bremsen an der Hinterachse. Ergebnis war eine für damalige Verhältnisse besonders ausgewogene Gewichtsverteilung, die das sportliche Fahrverhalten auf ein neues Niveau hob. In den 1970ern setzte Alfa Romeo mit der Alfetta ein Transaxle-Ausrufezeichen. Auch hier sorgte das Getriebe an der Hinterachse für gehobenen Fahrspaß. Über 20 Jahre prägte dieses Konstruktionsprinzip die Modelle von Alfa, die bei sportlich orientierten Fahrern Kultstatus genossen. Porsche griff das Prinzip 1976 auf, als man die aus 924, 944 und 968 bestehende Frontmotor-Sportwagen-Familie gründete. Vorn die Maschine, hinten die kombinierte Getriebe-Differenzial-Einheit, verbunden über eine steife Welle: Damit erreichte die Zuffenhausener nahezu perfekte Balance und Fahrbarkeit.

Transaxle: Fahrdynamik oberste Priorität

Bis heute greifen Hersteller auf Transaxle zurück, wenn Fahrdynamik oberste Priorität hat. Seine Stärken liegen klar auf der Hand: eine nahezu ideale Gewichtsverteilung, bessere Traktion, neutraleres Einlenkverhalten. Deshalb setzt zum Beispiel Ferrari bei Frontmotor-Modellen wie Roma oder 12Cilindri weiterhin auf dieses Prinzip. Auch Aston Martins DB12 ist ein aktuelles Beispiel für diese Bauweise. Chevrolets Corvette gilt als Transaxle-Ikone. Doch mit der 2020 eingeführten Generation Corvette C8 endete dieses Kapitel.

Trotz gewisser Höhenflüge waren Transaxle-Fahrzeuge stets eine Ausnahme. Der Grund liegt in der Komplexität. Wo bei konventionellen Autos ein kompakter Motor-Getriebe-Block genügt, braucht das Transaxle eine aufwendige Verbindung zwischen Vorder- und Hinterwagen. Das bedeutet mehr Kosten, höheres Gewicht und im Service mehr Aufwand. Für Massenfahrzeuge war das schlicht nicht attraktiv, zumal der Frontantrieb seit den 1960ern eine günstige, platzsparende Alternative bot.

Technik verstehen - Vom Elektroantrieb zum Scheinwerfer

Bildergalerie

Bildergalerie

Zukunft der Transaxle-Bauweis

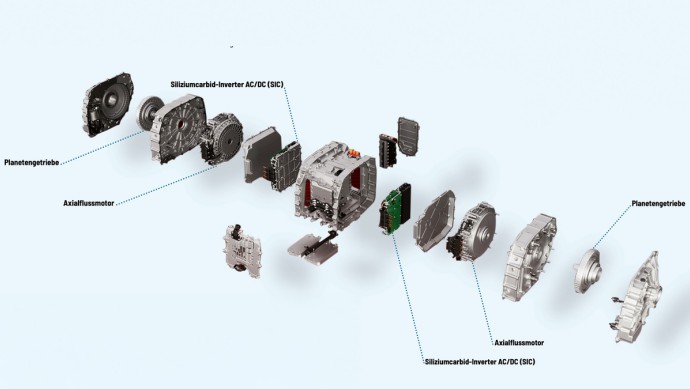

Über die Zukunft der Transaxle-Bauweise schwebt mehr denn je ein Fragezeichen. Elektroantriebe benötigen kein klassisches mehrstufiges Getriebe, denn sie können ihre Kraft direkt oder über eine einfache Untersetzung abgeben. Die Idee, Motor, Untersetzung und Differenzial an der Achse in einer Einheit zusammenzufassen, lebt aber in Form der E-Achse weiter. In gewisser Weise ist das die moderne Form des Transaxle, nur ohne Verbrenner, Kupplung und komplizierte Kraftübertragung.

So bleibt die Transaxle-Bauweise ein spannendes Stück Technikgeschichte. Sie hat ihren festen Platz in der Entwicklung des Automobils, von den De-Dion-Konstruktionen um 1900 über die Lancia Aurelia bis zum modernen Sportwagen. Als Massenlösungen waren andere Konstruktionen effizienter, doch in Hinblick auf Fahrdynamik und Ingenieurskunst ist Transaxle ein Symbol dafür, wie sehr sich Autohersteller über mehr als ein Jahrhundert hinweg den Kopf darüber zerbrochen haben, wie man Kraft, Raum und Balance optimal in Einklang bringt.