Ein Motoröl besteht stets aus einem Grundöl und verschiedenen Additiven. Dabei lassen sich vier Hauptarten von Motorölen unterscheiden:

- Mineralisches Öl

- Synthetisches Öl

- Halbsynthetisches Öl

- Öl für Motoren mit hoher Laufleistung

Eigenschaften von Mineralölen

Mineralische Motorenöle basieren auf der Verarbeitung von Rohöl, das nach der Förderung und dem Transport in Raffinerien von Verunreinigungen befreit wird. Obwohl es hauptsächlich aus Kohlenwasserstoffen besteht, enthält es auch Spuren anderer Verbindungen wie Schwefel oder Stickstoff. Nach der Raffination werden dem Basisöl Additive hinzugefügt, um dessen Eigenschaften zu verbessern. Mineralisches Öl ist besonders für ältere Fahrzeuge geeignet. Es zeichnet sich durch eine höhere Viskosität aus, ist kostengünstig, muss jedoch häufiger gewechselt werden und führt zu einem höheren Kraftstoffverbrauch.

Vorteile von synthetischem Motorenöl

Im Gegensatz dazu werden synthetische Motoröle durch chemische Prozesse hergestellt, bei denen Moleküle gezielt umgewandelt werden. Dieser Herstellungsprozess ist deutlich aufwendiger als bei mineralischen Ölen, führt aber zu einer Reihe entscheidender Vorteile:

- Besseres Fließverhalten bei niedrigen Temperaturen

- Stabile Viskosität bei hohen Temperaturen

- Geringere Ablagerungen

- Längere Ölwechselintervalle

- Geringerer Verschleiß der Motorteile

- Optimierter Kraftstoffverbrauch

- Längere Lebensdauer des Motors

Halbsynthetisches Motoröl als Kompromiss

Halbsynthetisches Motoröl stellt einen Kompromiss dar. Es handelt sich um eine Mischung aus Mineralöl und synthetischem Öl. Der Anteil an synthetischem Öl beträgt dabei maximal 30 Prozent, wobei auch Produkte mit nur einem Prozent synthetischem Anteil als halbsynthetisch bezeichnet werden können. Diese Öle kombinieren einige Vorteile beider Typen und sind entsprechend vielfältig einsetzbar.

Die Rolle von Additiven im Motoröl

Additive spielen eine zentrale Rolle in der Motorölformulierung. Sie sind chemische Verbindungen, die entweder die Leistung des Öls verbessern oder unerwünschte Eigenschaften ausgleichen. Additive können beispielsweise:

- Verschleißschutz bieten

- Korrosion verhindern

- Die Reibung minimieren

- Die thermische Stabilität erhöhen

Dabei ist es entscheidend, dass alle eingesetzten Additive untereinander kompatibel sind, um negative Wechselwirkungen zu vermeiden.

Normen und Klassifikationen von Motorölen

API-Klassifikation

Bei der Wahl des passenden Motoröls spielen Klassifikationen und Normen eine wichtige Rolle. Eine weltweit verbreitete Einteilung ist die API-Klassifikation (American Petroleum Institute). Diese unterscheidet zwischen Ottomotoren, gekennzeichnet durch den Buchstaben "S", und Nutzfahrzeug-Dieselmotoren, gekennzeichnet durch "C". Pkw-Dieselmotoren werden in der API-Systematik nicht gesondert geführt. Die Leistungsfähigkeit der Öle wird durch den zweiten Buchstaben weiter spezifiziert. Seit Mai 2020 ist die API-SP-Klassifikation gültig, die insbesondere auf die LSPI-Problematik (Low Speed Pre-Ignition) bei Direkteinspritzern eingeht.

ILSAC-Klassifikation

Parallel dazu existiert die ILSAC-Klassifikation, entwickelt durch amerikanische und japanische Automobilhersteller. Sie basiert auf der API-Klassifikation, legt jedoch zusätzlich Wert auf Energieeffizienz. Seit 2020 ist die ILSAC-GF-6-Spezifikation in Kraft, die in zwei Kategorien unterteilt ist:

- GF-6A: rückwärtskompatibel (z. B. 0W/5W-20, 5W-30

- GF-6B: nicht rückwärtskompatibel (z. B. ausschließlich 0W-16)

Viskosität nach SAE-Klassen

Ein weiteres Kriterium für die Auswahl von Motorölen ist die Viskosität, also die Fließfähigkeit eines Öls. Diese wird durch die SAE-Klassen (Society of Automotive Engineers) definiert. Mehrbereichsöle, wie sie heute üblich sind, vereinen die Eigenschaften von Sommer- und Winterölen.

Beispiele für SAE-Klassen:

- SAE 0W: Sehr dünnflüssig, geeignet für Temperaturen bis -40 °C

- SAE 10W: Geeignet bei -30 °C, für harte Winterbedingungen

- SAE 30: Mittelflüssig, ideal für europäische Sommer

- SAE 50/60: Sehr dickflüssig, geeignet für tropische oder wüstenhafte Bedingungen

Der Schlüssel liest sich wie folgt:

Je niedriger die erste Zahl mit dem nachfolgenden "W" (= Winteröl) ist, desto dünnflüssiger ist das Öl bei Kälte. Die nachfolgende Zahl, also die nach dem "W", steht für den Einsatzbereich im Sommer. Hier gilt: Je höher die Zahl, desto dickflüssiger und belastbarer ist der Schmierfilm bei hohen Temperaturen. Die SAE-Klassen der Motorenöle reichen heute von SAE 0W (sehr dünnflüssig) bis SAE 60 (sehr dickflüssig).

Europäische Normen: ACEA-Spezifikationen

In Europa legt die ACEA (Association des Constructeurs Européens d’Automobiles) die Standards für Motoröle fest. Diese Organisation stellt sicher, dass Öle den Anforderungen moderner europäischer Motorentechnik entsprechen. Die Klassifikationen sind in die Gruppen unterteilt:

- A/B: Benzin- und Dieselmotoren

- C: Motoren mit Abgasnachbehandlungssystemen

- E: Schwere Nutzfahrzeuge

Weitere Informationen und letzte Updates bei ACEA gibt es hier.

Herstellerfreigaben und ihre Bedeutung

Neben den allgemeinen Normen geben die Fahrzeughersteller selbst spezifische Freigaben für Motoröle heraus, etwa in Form von VW-Normen wie "504 00". Diese basieren auf umfangreichen internen Tests und gewährleisten die Kompatibilität mit der jeweiligen Motorkonstruktion und den verwendeten Filtersystemen.

Auch interessant:

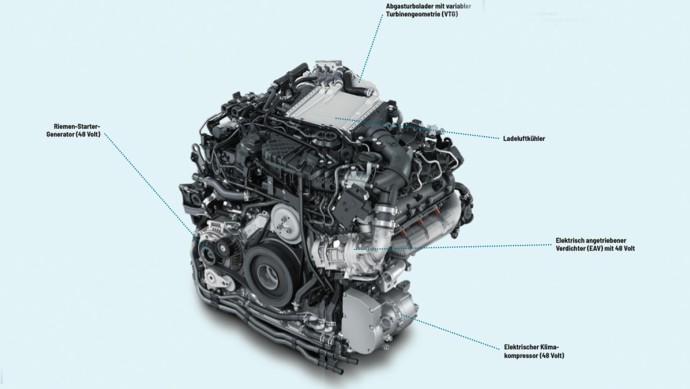

Ein besonderes Augenmerk gilt heute Motorölen für Hybridfahrzeuge. Hier bestehen besondere Anforderungen: Da der Verbrennungsmotor bei Kurzstrecken oft nicht auf Betriebstemperatur kommt, entsteht Kondenswasser, das sich im Öl sammelt. Gleichzeitig kann es bei plötzlicher Zuschaltung des Motors im kalten Zustand zu hoher Drehzahl kommen, was eine sofortige Schmierwirkung erfordert.

Die Schmierstoff-Hersteller tüfteln hier an neuen Ölen, die sich durch besonders niedrige Viskositäten auszeichnen und die speziellen Herausforderungen der Hybridfahrzeuge berücksichtigen. Nicht zuletzt steigt auch die Effizienz des Motors durch dünnflüssiges Öl, da Reibungs- und Planschverluste geringer ausfallen.

Marktübersicht und Ausblick

Insgesamt hat sich der Markt für Motoröle stark ausdifferenziert. Jeder Hersteller setzt auf eigene Formulierungen und Freigaben. Dadurch ist das Angebot unübersichtlich geworden, sowohl für Endkunden als auch für Werkstätten. Motorenöl entwickelt sich zunehmend zum individuellen Ersatzteil, das genau auf den jeweiligen Motor abgestimmt sein muss.